党的二十届四中全会强调,“十五五”时期经济社会发展必须坚持人民至上,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。为贯彻落实这一精神,哈密市卫生健康系统正全力优化健康服务模式,推出一系列扎实举措,持续改善民生,努力提升人民群众的健康获得感和幸福感。在提升就医体验方面,一系列便民利民措施正在加速落地。如今,一种名为“日间诊疗”的便民措施正在重点推行。

近日,记者来到了哈密市中心医院的日间诊疗中心,55岁的重庆籍患者丁云甫正在登记信息,准备进行日间手术。

患者在日间诊疗中心询问预约手术时间。融媒体中心记者郑滕兴摄

10月份,丁云甫因肾结石接受了手术,体内留置了输尿管支架管,按计划需要再次入院取出。但工作原因让他一时难以抽身,就在此时,他了解到哈密市中心医院开设了日间诊疗服务,通过“日间病房”,等待时间可大幅缩短,有效解决了他的燃眉之急。

丁云甫说:“今天住进来取了,下午就可以出院了。像过去还必须要排队、做检查,现在很方便,可以提前预约。”

相较于过去需要提前住院才能接受手术,日间诊疗使患者在24小时内就可以完成诊疗全流程,特殊情况可延长至48小时,兼具门诊便捷性与住院规范性。产生的费用也均纳入了医保报销范围,部分日间病房的职工医保比例可达80%、居民医保达到70%,对于患者来说省时、省钱又省心,对医院来说也减少了病床的占用率,缓解了住院难问题。

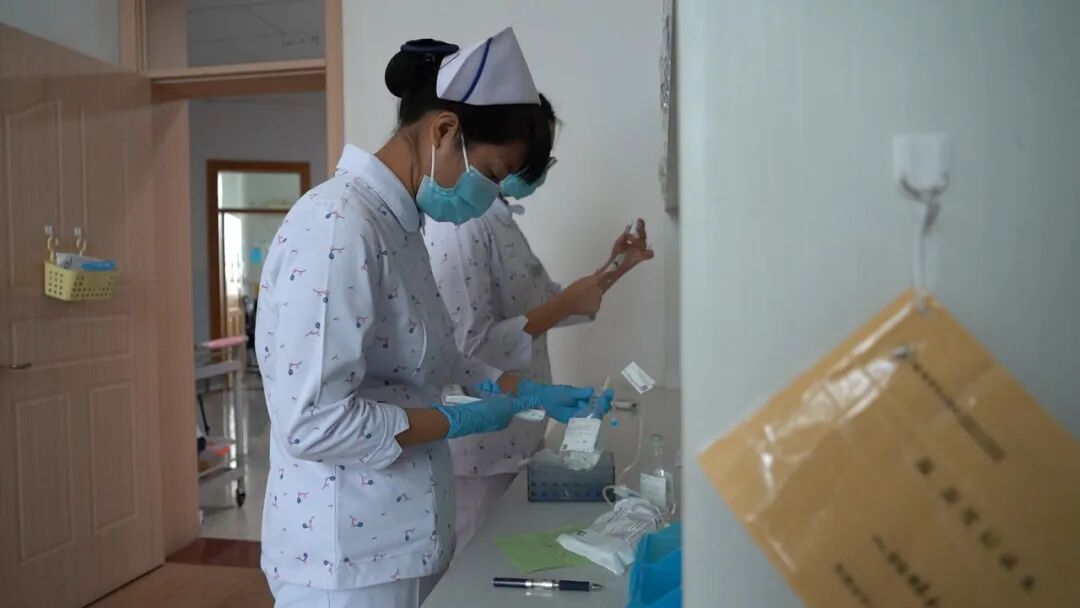

日间照料中心护士正在备药。融媒体中心记者郑滕兴摄

哈密市中心医院日间诊疗中心护士长徐亚君介绍,目前“日间病房”覆盖的手术和诊疗范围正不断扩大,包括外科手术、肿瘤化疗和中医的特色治疗。“每天来申请手术和其他治疗的患者近百人。”徐亚君说。

“日间手术”的价值在于为患者节省了时间;而医疗惠民的温度更体现在让顶尖医疗技术主动走进寻常人家。当哈密各医院的知名专家定期出现在社区的诊室时,这份便捷与安心,便有了更深的含义。

每周四,对于家住水岸华府小区的张玉洁来说,是个“定心”的日子。今年59岁的她因旧疾困扰,总会如约前往伊州区西河街道社区卫生服务中心找田宝玉大夫看病。

田宝玉是伊州区人民医院中医内科主任医师,有着30多年的临床经验,如今,他的专家诊室每周四都会“搬”到社区,成为哈密市医共体建设下“名医下沉”最生动的写照。

伊州区人民医院的中医内科主任医师田宝玉在西河街道卫生服务中心名医工作室坐诊。融媒体中心记者郑滕兴摄

张玉洁说:“认识田大夫好多年了,听说他来到社区坐诊,我经常过来。我年龄大了,对大医院挂号之类的流程很不熟悉,到社区来看病直接挂号进来,很方便。还有就是社区卫生服务中心药费也比医院便宜,省几十块钱。”

在医共体框架下建成的名医工作室,正在为基层服务带来全方位的提升。过去难以处理的疑难病症,如今通过名医工作室的平台得到了有效解决。这一创新模式也带动了医疗质量的提升,名医团队定期开展病例研讨、处方点评和疑难病例会诊,通过“传帮带”机制持续提升基层诊疗水平。更值得一提的是,工作室还建立了需求响应机制,通过收集居民健康诉求,精准邀请不同学科专家前来坐诊,让群众在家门口就能享受到个性化、多样化的优质医疗服务,切实破解了“看病难、看名医更难”的民生痛点。

伊州区西河街道社区卫生服务中心医务科主任周玉祥表示,自从医共体帮助社区成立名医工作室后,很好地满足了辖区脑卒中预后病人的需求。“我们还可以预约名医入户上门服务,让好的医疗资源在家门口为居民服务。”周玉祥说。

记者在西河街道卫生服务中心了解医共体建设给基层医疗服务带来的变化。融媒体中心记者郑滕兴摄

名医工作室的成功,不仅是医疗资源的下沉,更搭建了一座紧密联系群众的桥梁。在医共体中积累的“资源下沉、服务上门”的成功经验又进一步延伸至养老领域,让优质的医疗服务全面融入社区养老体系。

在伊州区东河街道社区卫生服务中心,90岁的刘俊英被重点标记在家庭医生的随访名单上。2019年的一场胃癌手术,让老人已卧床六年。该中心对辖区像刘俊英这样的所有有需要的失能老人,每年提供至少两次上门服务,测量血压、血糖,并叮嘱日常饮食注意事项,将专业的医疗关怀送到家中。

东河街道卫生服务中心医护人员为辖区老人提供贴心服务。融媒体中心记者郑滕兴摄

伊州区东河街道社区卫生服务中心党支部副书记王明月介绍,目前,辖区老年人慢性病规范管理率达95%,满意度为94%。

哈密市卫生健康委通过一系列惠民创新实践,真正实现了“让数据多跑路、让患者少跑腿、让服务进家门”的惠民目标,持续提升人民群众的健康获得感和幸福感。

哈密市卫生健康委员会主任梁士杰说:“‘十五五’期间,我市卫生健康工作将坚决贯彻国家‘健康优先’发展的战略,坚持以人民健康为中心,重点推进五方面的工作:一是筑牢公共卫生防线,推进疾控工作高质量发展,推进传染病医防融合、医防协同国家试点城市的工作,持续降低新生儿死亡率。二是实施强基工程,全面提升基层医疗卫生机构服务能力,推动优质医疗资源有效下沉。三是深化医药卫生体制改革,优化分级诊疗,全面推进城市医疗集团和紧密型医共体建设,推动医疗、医保、医药‘三医’协同发展和治理。四是促进中医药传承创新,推动中西医协同服务模式发展,打造本地中医药特色品牌。五是加快智慧医疗建设,推进全民健康数智化,更好保障群众全生命周期健康。”

![]() 文|融媒体中心记者郑滕兴王寒晓

文|融媒体中心记者郑滕兴王寒晓